BOKEN

染色堅ろう度試験項目紹介

染色された生地或いは染色後の加工過程の中で、各種外的要因の影響を受けた際の退色や変色などを確認します。

耐光

「目的」:

染色された繊維製品は、着用中はもちろん、洗濯後の乾燥や店頭のスポットライト等、様々な場面で光に晒されます。こういった光の作用によって、色が変わる恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。

「方法」:

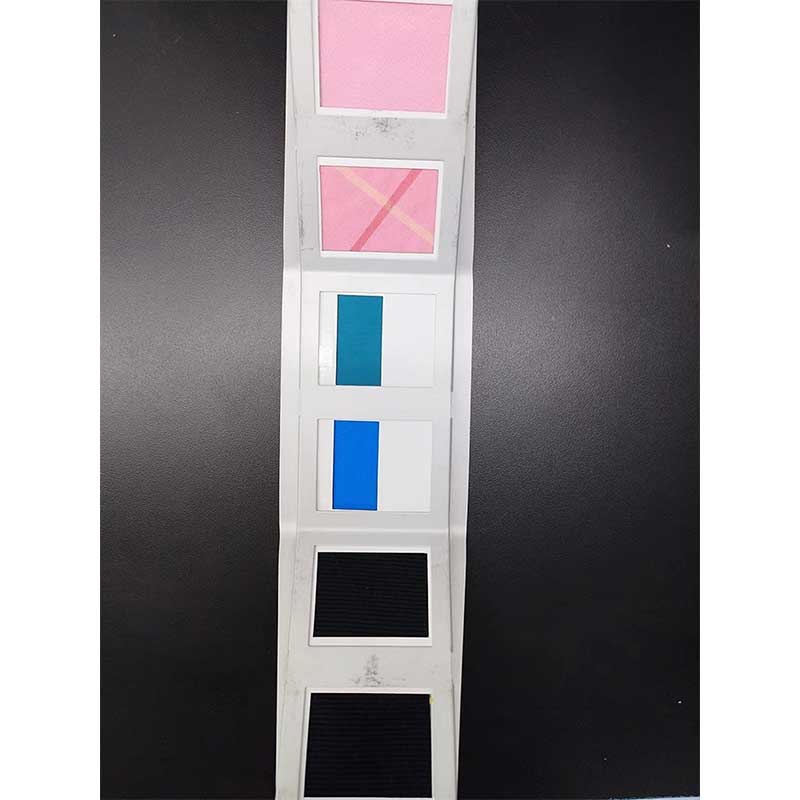

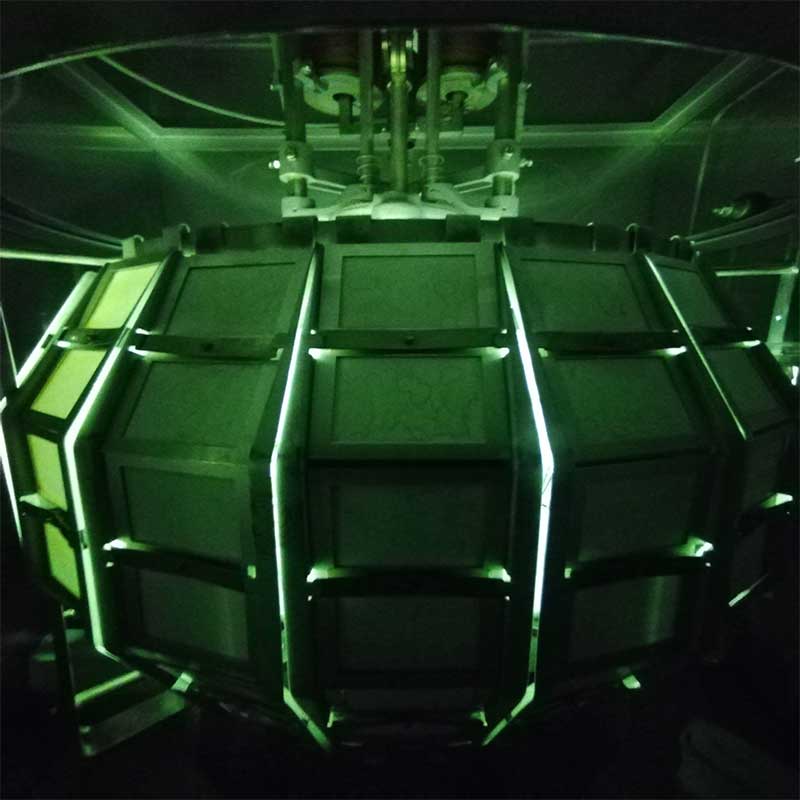

試験片とブルースケール(標準染色布)を指定された条件に従って人工光源に露光し、試験片とブルースケールの変色程度を比較して耐変色性を評価します。最も一般的なのはカーボンアーク灯光のJIS L 0842:2021(第3露光法)です。

まず試験片内の全ての色が照射領域に含まれるようにカットし、試験片とブルースケールを試験片ホルダーに取り付け、耐光性試験機に固定します。目的のブルースケールの3級又は4級が標準退色(変退色用グレースケール 4号と同程度の色差)するまで露光し、標準退色したブルースケールと比較し、評価します。

洗濯

「目的」:

洗濯の際に、染色された生地又は付属品の染料が溶出し、色が変わったり、洗液により他の洗濯物を汚染させる恐れがないかどうか調べるために行う試験です。

「方法」:

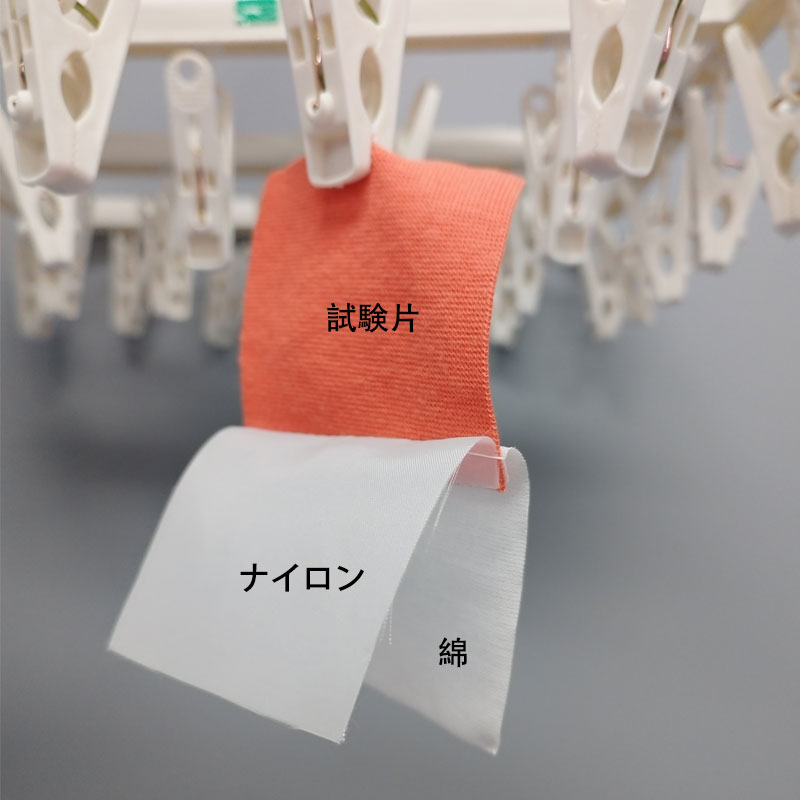

「JIS L 0844洗濯に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。試験にはラウンダオメータという洗濯試験機を用いて、複合試験片(試験片と2種類の添付白布を縫い合わせた状態)を洗い、すすぎ、脱水、乾燥し、試験片の変退色と添付白布への汚染の程度をそれぞれ評価します。また必要に応じて洗液の汚染程度も評価する場合があります。洗い処理は一般的にA-2号で試験することが多く、マルセル石鹼0.5%溶液(準用して、市販の合成洗剤を使用することもあります)で50℃、30分の洗い処理を行います。

汗

「目的」:

汗で濡れた状態で長時間着用した場合に、汗によって生地の色が変わったり、他の衣料を汚染させる恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。

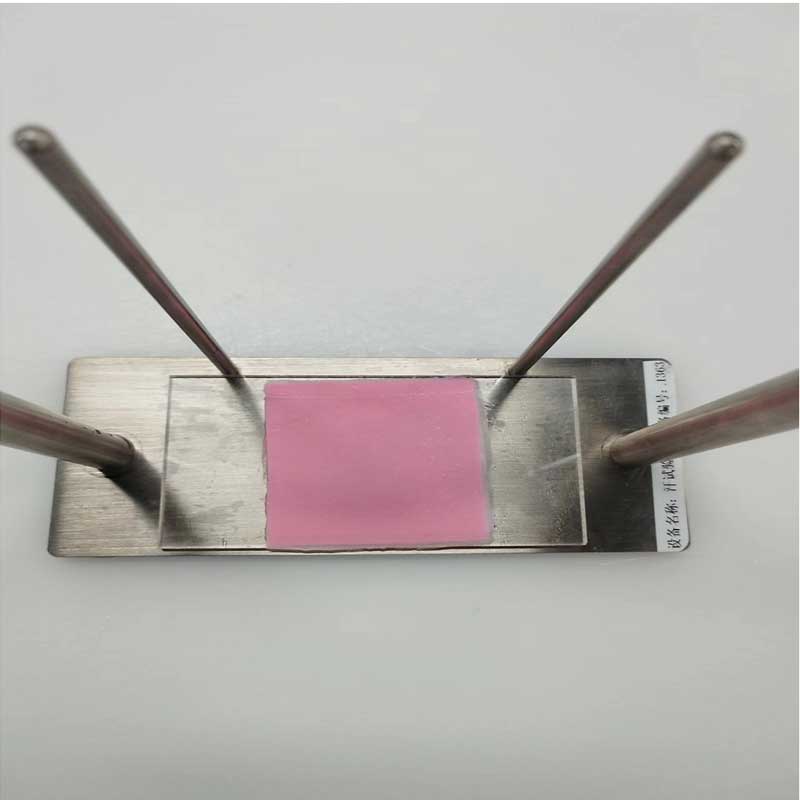

「方法」:

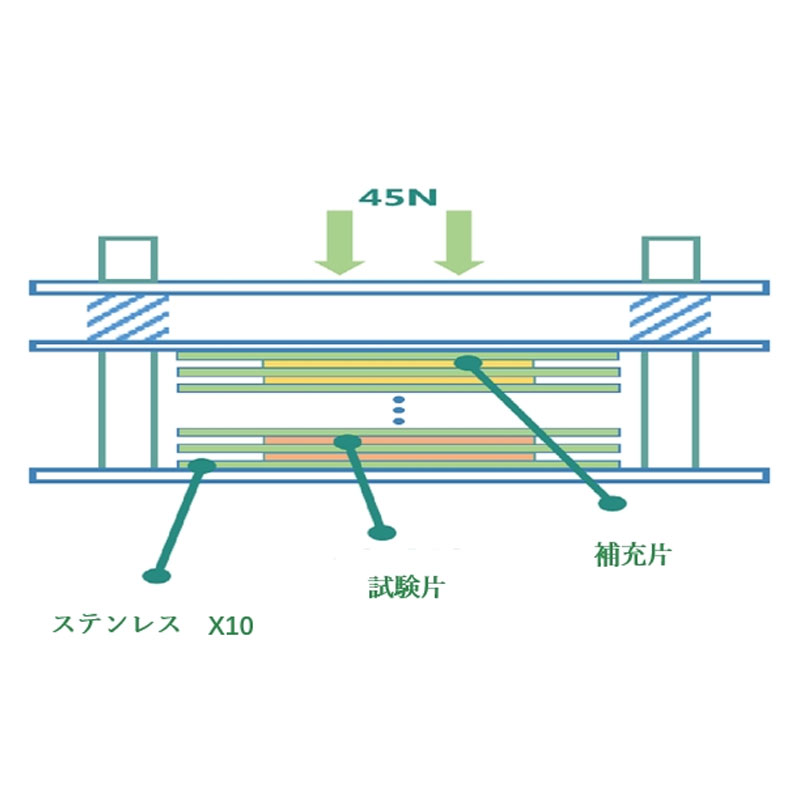

「JIS L 0848汗に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。複合試験片(試験片と2種類の添付白布を縫い合わせた状態)を酸性及びアルカリ性の人工汗液に入れて常温で30分間浸漬した後、汗試験機に取付けて約12.5kPa(6cm×6cmの試験片の場合約45N)の荷重をかけます。汗試験機を37℃±2℃の乾燥機で4時間処理した後、汗試験機から複合試験片を取り離して乾燥し、試験片の変退色と添付白布の汚染の程度をそれぞれ評価します。

摩擦

「目的」:

着用中の摩擦により、他の衣料品やバック等を汚染する恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。特にインディゴ染料、顔料を用いた素材は色移りしやすいので、取扱いに注意が必要です。

「方法」:

「JIS L 0849摩擦に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。

試験機にはⅠ形とⅡ形がありますが、日本では主に摩擦試験機Ⅱ形を用い、乾燥試験と湿潤試験の二種類の試験を行います。Ⅱ形の場合、摩擦子の先端に乾燥又は湿潤状態の白綿布を取り付け、試験片10cm間上を2Nの荷重で毎分30回往復の速度で100回往復摩擦し、白綿布への汚染の程度を判定します。

汗耐光

「目的」:

着用時スポーツ等により汗で濡れた場合に、光と汗の複合作用によって色が変わる恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。光のみでは色が変わりにくい製品でも、汗との複合作用によって色が変わる場合があるので、スポーツウェア等は注意が必要です。

「方法」:

「JIS L 0888光及び汗に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。試験にはA法とB法がありますが、ここではB法について説明をします。試験片を人工汗液(酸性もしくはアルカリ性)に常温で30分間浸漬した後、耐光試験機に取付け、3級ブルースケールが標準退色するまで露光し、試験片の変退色の程度を変退色用グレースケールにより判定します。

色なき(ブリード)

「目的」:

色泣き試験とは、色泣きをする恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。特に配色使いの製品、白場の多いプリント品、ボーダー柄等の製品で注意が必要です。一般的には洗濯や雨で衣料品が濡れた場合、染色部から白場や淡色部に染料が移動して色が泣き出したように見える現象を色泣き、またはブリードと言います。

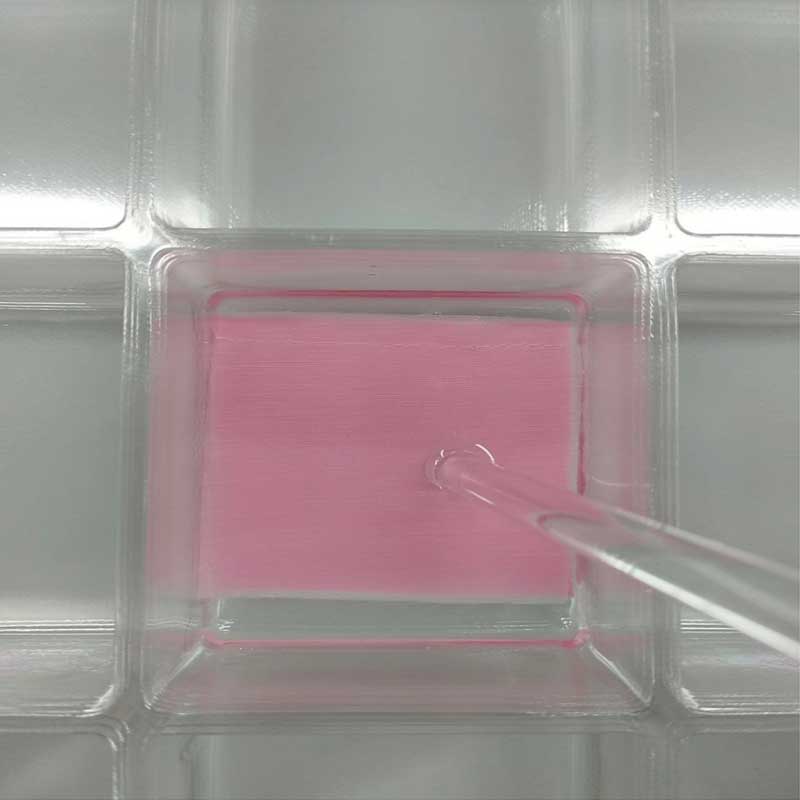

「方法」:

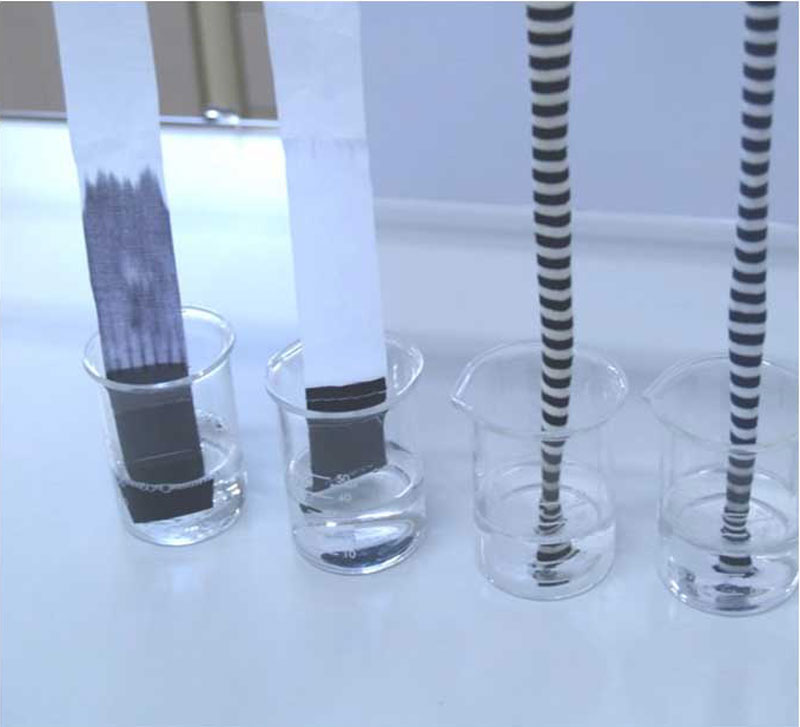

異色濃淡組合せのプリント、配色使い、先染めボーダー等の染色部分から白場や淡色部への染料の泣き出し(ブリード)を試験します。ボーケンでは「色泣き試験方法(大丸法)」に基づいて試験を実施しています。試料の調整は、プリント柄や縞柄生地の場合は細長く切ったものを試験片とし、無地の場合は2.5cm×3cmの試料を長さ約20cmの綿添付白布と縫付け、試験片とします。0.05%非イオン界面活性剤溶液の入ったビーカーに、試験片の片端を2cm浸漬します。2時間放置した後、ビーカーを取り除いて自然乾燥し、白場又は添付白布への汚染の程度をグレースケールにて判定します。

ドライクリーニング

「目的」:

商業ドライクリーニングの際に、染色された生地又は付属品の染料が溶出し、色が変わったり、洗液によって他のものを汚染させる恐れがないかどうか調べるために行う試験です。特に注意が必要な素材としては、顔料プリント品や特殊プリント品、ポリエステル/ポリウレタン混品等です。

「方法」:

「JIS L 0860ドライクリーニングに対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。

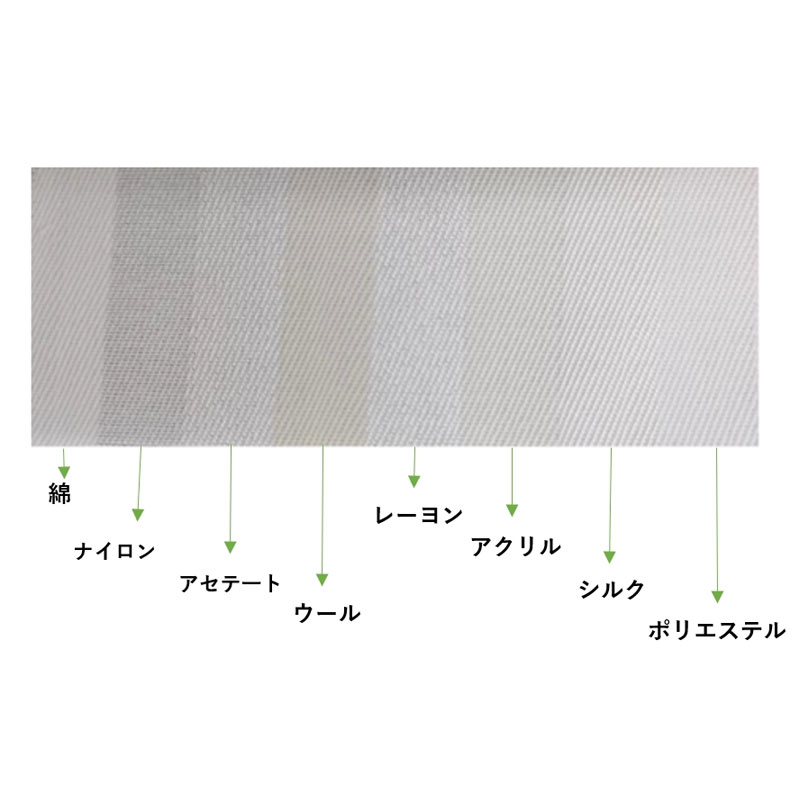

試験にはラウンダオメータという洗濯試験機を用い、試験瓶にドライ溶剤(A-1法:パークロロエチレン、B-1法:石油系溶剤(工業ガソリン5号))と複合試験片(試験片と2種類の添付白布を縫い合わせた状態)、ステンレス鋼球20個を一緒に入れて密閉し、30℃の試験液で30分間処理します。その後、すすぎ、乾燥し、試験片の変退色と添付白布への汚染の程度をそれぞれ判定します。また添付白布には単一布ではなく多繊交織布(マルチファイバー交織1号)を用い、その汚染の最もきつい部分を判定の等級とします。

塩素処理水

「目的」:

家庭洗濯の際に使う水道水に含まれる塩素、又は水泳プールの消毒に用いられる塩素によって、生地の色が変わる恐れがないかどうかを調べるために行う試験です。綿の染色に用いられる反応染料や直接染料は塩素によって変色しやすい物もあるので、注意が必要です。

「方法」:

「JIS L 0884塩素処理水に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。ラウンダオメータという洗濯試験機を用いて、水道水に含まれる塩素を想定した塩素処理水(A法;10ppm)と、水着等プールを想定した塩素処理水(B法;20ppm)で処理した後、脱水して自然乾燥し、試験片の変退色の程度を判定します。

昇華

「目的」:

昇華堅ろう度とは、使用している染料が「昇華」しやすいかどうかを調べるために行う試験です。 昇華堅ろう度が悪いと、他の衣料を汚染させるというトラブルが発生する可能性が高くなります。

昇華とは、物体が固体から液体にならずに直接気体に変化する(蒸発する)物理現象のことを言います。衣料の場合、非常に細かい粉末(固体)の分散染料が蒸発してしまうことを指しています。この昇華と言う現象は、何種類かある染料の中でも、ポリエステルを染色する際に使用される分散染料にのみ起こる現象です。繊維上の染料が昇華すると、水等を介さずに移染が生じる場合があります。

「方法」:

「JIS L 0854昇華に対する染色堅ろう度試験方法」に基づいて試験を実施します。複合試験片(試験片と2種類の添付白布を縫い合わせた状態)をステンレス板に挟み、汗試験機に取付けて約12.5kPa(6cm×6cmの試験片の場合約45N)の荷重をかけます。汗試験機を120℃±2℃の乾燥機で 80分間処理した後、汗試験機から複合試験片を取り離し、試験片の変退色と添付白布の汚染の程度をそれぞれ判定します。

イエローイング(BHT黄変)

「目的」:

ポリ袋に含有している酸化防止剤 (BHT等) が身生地に移染後、保管環境下の酸化窒素ガスとの化学反応により黄変するかどうかを調べる試験です。劣化を防ぐ目的で材料に添加される酸化防止剤 (フェノール系物質…BHT等) は酸化窒素ガスの存在下で黄色物質を生成することがあり、この現象はBHT黄変※と呼ばれています。

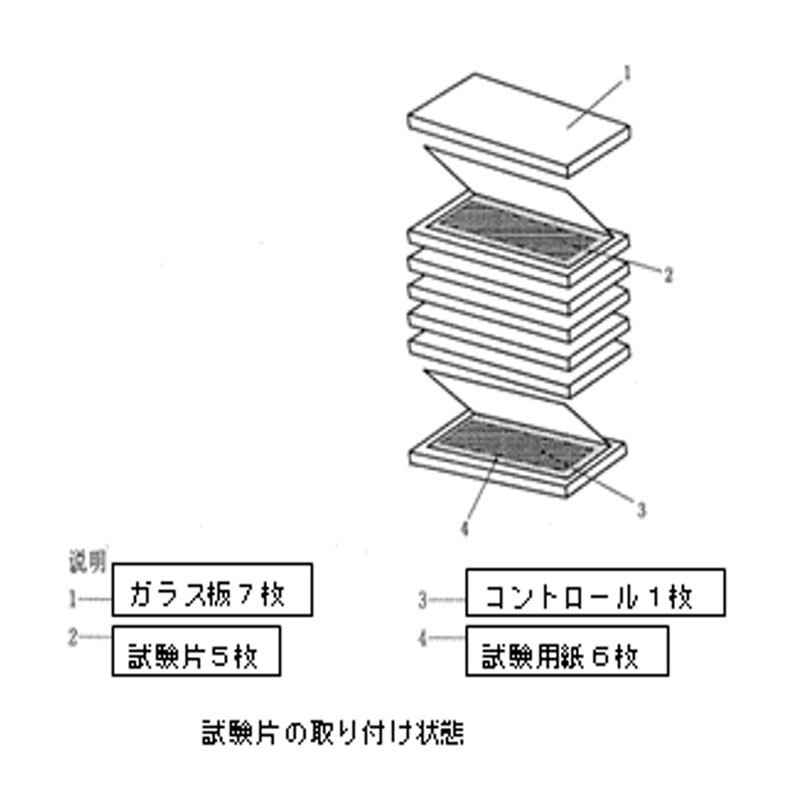

「方法」:

フェノール成分をしみ込ませた試験紙に試験片を挟み込みます。その後試験片を挟んだ試験紙をガラス板で挟み込み、BHTが含有されていない専用プラスチックフィルムでしっかりと包装し、汗試験機にセットします。50℃±2℃の乾燥機で16時間処理した後、包装を開いて試験片を取り出し、試験片の黄変の程度を、原布と比較し汚染用グレースケールを用いて判定します。